TOOLS 相利協創の道具たち

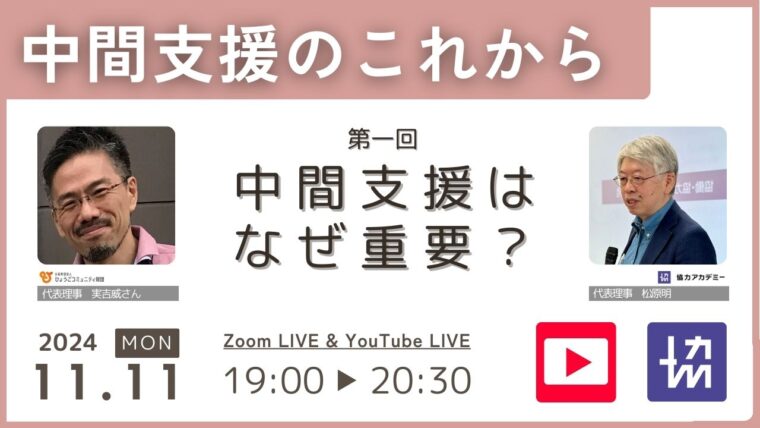

TALK SESSION 相利協創を深く知るライブ&アーカイブ

NEW TOPICS 新着情報

SUBSCRIPTION 料金表

\ 今だけ30日間お試し無料! /

「伴走重視」の方はこちら!

Premium

プレミアム

見放題+講師が支える仕組みで実践まで伴走。相談会とコミュニティでつまずきを早期に解消できます。

-

価格

5,500円(税込)/月

-

デジタルブック

記事・動画有料見放題

-

クーポン

ブートキャンプ半額クーポン

トークセッション無料クーポン -

マイアカウント

(学習履歴・保存)あり

-

フレームワーク

グループ相談会あり

-

LINEオープンチャット

コミュニティ参加権あり

\ 今だけ30日間お試し無料! /

「自走学習」に最適!

Standard

スタンダード

旧サイトの見放題プランに相当。相利協創・多主体連携に関するコンテンツを好きなときに閲覧できます。

-

価格

3,300円(税込)/月

-

デジタルブック

記事・動画有料見放題

-

クーポン

ブートキャンプ半額クーポン

トークセッション無料クーポン -

マイアカウント

(学習履歴・保存)あり

-

フレームワーク

グループ相談会なし

-

LINEオープンチャット

コミュニティ参加権なし

「お試し」はこちら!

Starter

スターター

無料記事・動画とマイアカウント機能を体験できます。

-

価格

0円(税込)/月

-

デジタルブック

記事・動画無料のみ

-

クーポン

なし

-

マイアカウント

(学習履歴・保存)あり

-

フレームワーク

グループ相談会なし

-

LINEオープンチャット

コミュニティ参加権なし

INFORMATION お知らせ

2026.02.13

【新機能】ダッシュボードに「マイ道具箱」が登場!

気になるコンテンツを保存して、いつでも見返せる「マイ道具箱」機能がリリースされました。

ユーザー登録(ログイン)するだけで、ダッシュボードから自分専用のコンテンツや記事リストにアクセス可能。

購入したコンテンツもこちらから一覧で見られます。

情報のインプットから実践までを、もっとスムーズに!

2025.12.08

年末年始休業のお知らせ

平素は「協創の道具箱」をご利用いただき、誠にありがとうございます。 勝手ながら、以下の期間を年末年始休業とさせていただきます。

【休業期間】 2025年12月27日(土) ~ 2026年1月4日(日)

休業期間中にいただきましたお問い合わせにつきましては、2026年1月5日(月)より順次対応させていただきます。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

本年中のご愛顧に心より御礼申し上げますとともに、来年も変わらぬお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。

2025.09.24

Webサイトをリニューアルしました

日頃より、協力アカデミーのWebサイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。

本日、当アカデミーの公式サイトを全面的にリニューアルいたしました。

新しいサイトでは、皆様がより快適にご利用いただけるよう、デザインを一新し、スマートフォンやタブレットでも見やすいレイアウトになりました。

講座情報や活動報告なども、より探しやすく、分かりやすい構成へと改善しております。

これからも、皆様にとって有益な情報をたくさんお届けできるよう、内容の充実に努めてまいります。

今後とも協力アカデミーをどうぞよろしくお願い申し上げます。

PARTNERS 協賛団体

SUPPORT US ご寄付のお願い

協創の道具箱の運営は、皆様のご支援によって成り立っています。

いただいたご寄付は、協力アカデミーを通じて、 多主体連携のプロジェクト支援 に役立たせていただきます。

ぜひ、ご寄付のご協力をお願い申し上げます。