2025.09.24

「落ち続けた」申請から抜け出し、助成金獲得できるように。

事例:NPO法人日本シニアデジタルサポート協会

「どうして私たちの活動の価値が伝わらないのだろう…」

NPOの運営に携わる方なら、一度はそう感じたことがあるかもしれません。

素晴らしい活動理念、社会にとって不可欠な取り組み。それにもかかわらず、活動を継続・発展させるための資金、特に「助成金」という高い壁に、何度も跳ね返されてしまう。

NPO法人日本シニアデジタルサポート協会の玉井さんも、かつてはそんな悩みを抱える一人でした。

NPO法人日本シニアデジタルサポート協会 代表理事 玉井 知世子さん

「採択されやすいと言われている市の助成金以外は、ほとんど落ちてしまって…。申請書の“正解”が全く見えず、自分たちのやり方が本当に正しいのか、誰に聞けばいいのかも分からない。まさに“助成金申請の迷子”の状態でした」

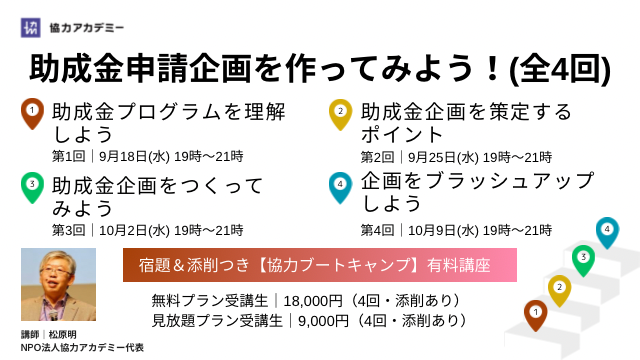

しかし、玉井さんは、協力アカデミーの松原明代表が講師を務める「助成金ブートキャンプ」へ参加するという“決断”をしたことで、この状況を劇的に打開します。

助成金ブートキャンプ 2024年 秋開催

「キリン福祉財団」からの助成金採択。それは、単に資金を得ただけでなく、団体の信頼性を高め、活動を次のステージへと押し上げる大きな一歩となりました。

この記事では、玉井さんがどのようにして「落ち続ける申請」という停滞期から脱却し、団体の成長に繋がる大きな成果を手にしたのか、その軌跡を辿ります。

「正解がわからない」という重荷

NPO法人日本シニアデジタルサポート協会は、シニア世代がデジタル社会から取り残されないよう、高齢者がデジタルデバイスを活用してZoomで人とつながったり、ゲスト講師から学べる居場所を提供したりしています。

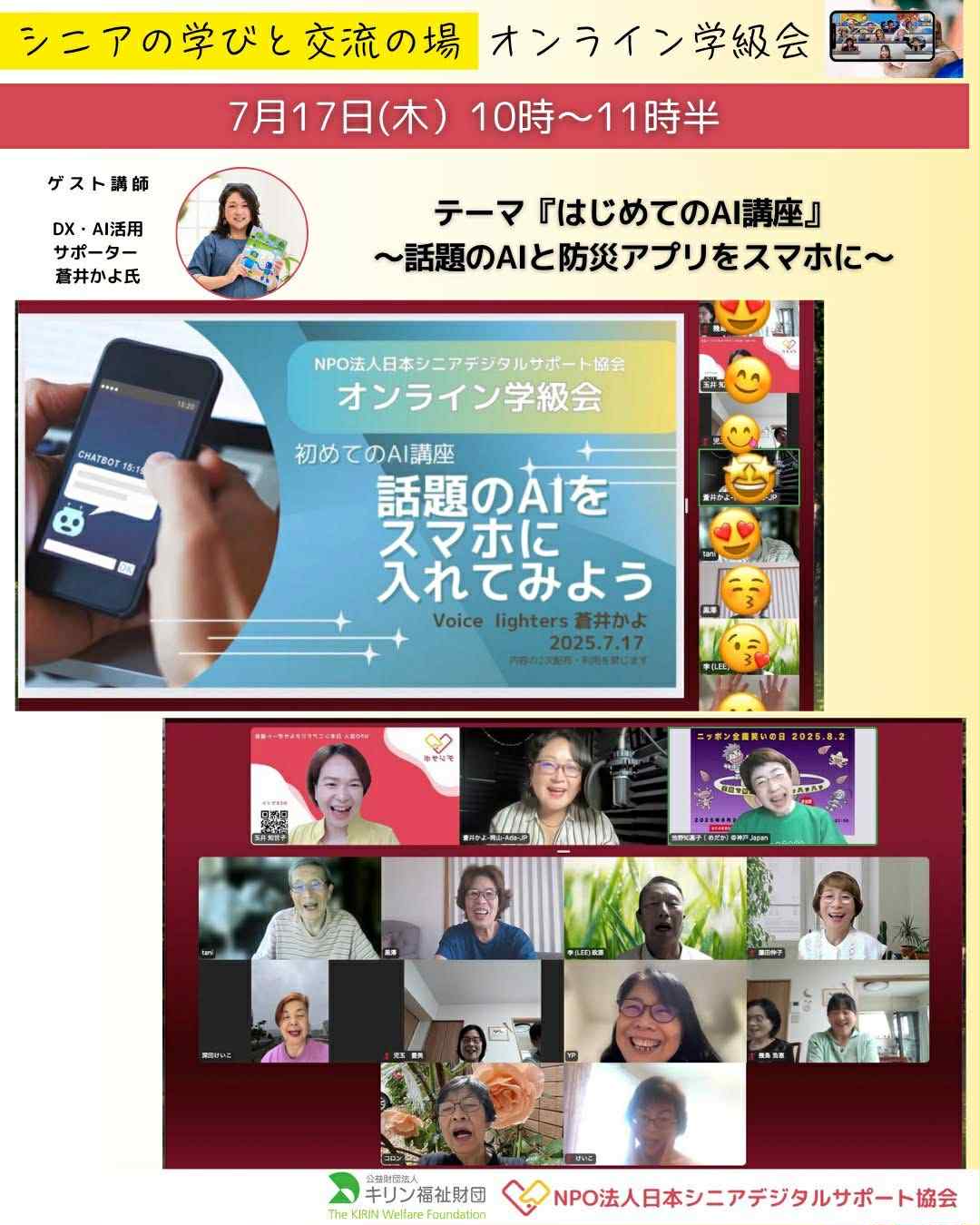

キリン福祉財団の助成を得て『シニアの学びを広げ経験を生かすデジタル企画研究室』を開催する様子

参加者からは好評をいただいているのに、その運営は常に資金的な課題と隣り合わせでした。

「イベントの質を上げ、より多くのシニアの方に価値を届けるためには、専門家をゲスト講師としてお呼びしたい。そのためにはどうしても助成金が必要でした。しかし、過去に申請したWAM(独立行政法人福祉医療機構)や地域の財団の助成金は不採択。何がダメなのか、どうすれば採択されるのか、そのノウハウを持つ人が周囲に誰もいなかったのです」

これは、団体の成長の機会を逃し続けていることに他なりません。講師を呼べない、広報用のチラシを作れない、活動を拡大できない…。その全てが、見えない重荷として団体の可能性を狭めていました。

“勘と根性”からの脱却。成功への最短ルートを探す

「このまま自己流で申請を続けても、時間と労力が奪われるだけで、結果は変わらない。どこかで専門的な知識、特に採択されるための“コツ”と“考え方”を体系的に学ぶ必要がある」。

そう痛感した玉井さんが求めたのは、単なる申請書の書き方講座ではありませんでした。NPO支援の歴史と深い知見を持つ専門家から、直接指導を受け、自らの申請書を磨き上げること。それが、この八方塞がりの状況を打破するための唯一の道だと考えたのです。

未来への扉を開いた「助成金ブートキャンプ」参加

そこで玉井さんが選んだのが、NPO法人協力アカデミーの代表であり、数々のNPOを支援してきた松原代表が講師を務める「助成金ブートキャンプ」でした。助成金審査の裏側まで知り尽くした専門家が直接指導を行うこのプログラムこそ、求めていた答えだと確信したのです。

「講師である松原さんの知名度と実績は、私の中でナンバーワンでした。その方から直接アドバイスをいただけるなら、これ以上の環境はない。これは未来の活動のために不可欠な学びだと考え、参加を決めました」

「助成金ブートキャンプ」で玉井さんは、単にテクニックだけではなく、助成金申請に不可欠な視点や協創の重要性について学びました。

- 不可欠の視点:「現状維持」のためではなく、「次のステージ」に進むために助成金はあること。

- 協創の重要性:単独ではなく、地域の大学など、多様な主体と連携する協創が重要視されていること。

- 伝わる表現力:自分が言いたいことを詰め込むのではなく、「いかに短文で相手にわかってもらうか」という徹底した相手目線で書くこと。

そして何より大きかったのは、協力アカデミーが提供する「助成金企画のためのフレームワーク」と松原代表によるマンツーマンの添削でした。

「自分では完璧だと思った文章も、専門家のフレームワークに当てはめると、課題が浮き彫りになるんです。『要するにこういうことだよね』という松原さんの一言で、表現が磨かれていく。この壁打ちと添削の繰り返しがなければ、決してゴールには辿り着けませんでした」

資金獲得だけではない、団体の成長に繋がる大きな成果

松原代表との徹底的な指導のもとで磨き上げた申請書『シニアの学びを広げ経験を生かすデジタル企画研究室』は、見事2025年度公益財団法人キリン福祉財団「キリン・地域のちから応援事業」の助成団体に採択されました。

獲得した資金は、団体の活動を大きく変化させます。

- ゲスト講師の招聘:これまで不可能だった専門家を毎月ゲストとして呼べるように。参加者に「講師を選んでもらう楽しみ」を提供できるように。

- 広報物の質の向上:プロのデザイナーにチラシ作成を依頼。シニア世代が一人でも安心して参加できる分かりやすいテキストを作成できるように。

- 参加者の増加と定着:新規参加者が増加し、そのうち3分の1が継続的に参加してくれるように。

キリン福祉財団助成 オンライン学級会開催の様子

さらに、得られた成果はそれだけではありませんでした。

「『キリン福祉財団の助成を受けています』と伝えることで、団体の信頼性が格段に上がりました。これは、次の助成金申請や、新たな連携先を探す上での大きな自信と実績になります」

今回のブートキャンプ参加は、助成金という直接的な資金に加え、「団体の信用の向上」「申請スキルという今後の財産」「活動拡大の基盤構築」という、価値をもたらしました。

「助成金ブートキャンプ」での粘り強い学びが大きな成果に

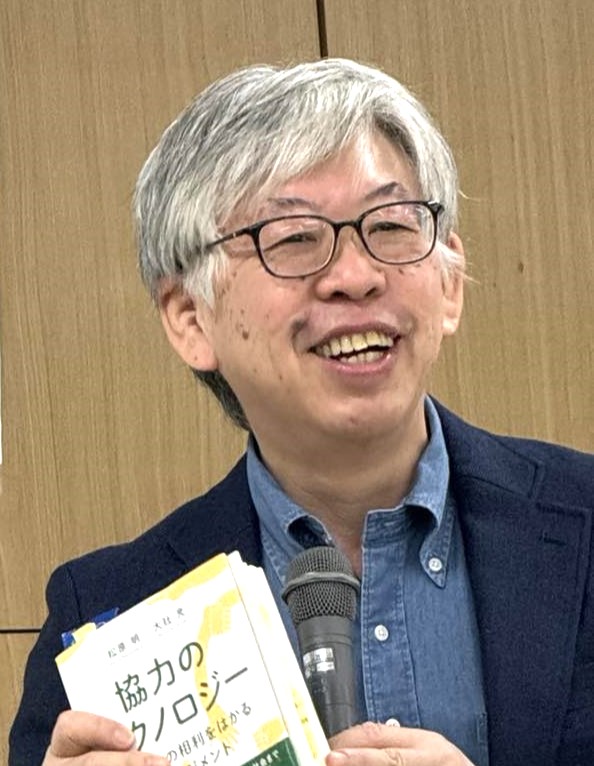

講師を務めた松原は、今回の成果について、以下のように語っています。

「助成財団にも、解決したい問題があり、助成金を出す目的があります。助成金申請企画を作るとは、その問題や目的を理解し、自分のしたいことと掛け合わせて、相利のある事業を生み出すことです。助成金申請とは、相利協創の追求に他なりません。そして、そのためのオリジナルフレームワークが協力アカデミーにあります。 玉井さんは、助成金申請の悩みを乗り越え、ブートキャンプで学んだフレームワークや表現力を着実に実践し、見事に採択を勝ち取りました。特に、対象地域の絞り込みや5W1H・数値化など、成果に直結する工夫を自分のものにされた姿が印象的です。これからは、その型と自信を武器に、さらに大きなチャレンジへ踏み出されるはずです。講師として、これからも背中を押し続けたいですし、玉井さんの活動がより多くの人に届く未来を心から応援しています。」

助成金ブートキャンプ 講師 松原明

次はあなたの番です

「参加しないで自己流で頑張っていた時期は、本当にもったいなかった。もっと早く参加するべきでした」と玉井さんは振り返ります。

もし、あなたの団体が、かつての玉井さんのように“助成金申請の迷子”になっているのなら。もし、その活動の価値を社会にもっと広く届けたいと願うのなら。

協力アカデミーは、そのための最短ルートをご用意しています。専門家との伴走でスキルアップを目指す「助成金ブートキャンプ」や「行政提案ブートキャンプ」など、確かな支援で活動を成果へと結びつけます。

“勘と根性”の助成金申請作業を、団体の成長に繋がる「確かな一歩」に変えませんか? まずは、あなたの団体が抱える課題について、お気軽にご相談ください。

協力アカデミーに相談してみる

基礎データ

団体名

NPO法人日本シニアデジタルサポート協会

代表者

玉井 知世子(たまい・ちよこ)

NPO法人日本シニアデジタルサポート協会代表理事。神戸市の循環器内科クリニックに勤務する現役看護師。父の闘病を機に34歳で看護師へ転身。訪問看護の仕事を通じて、シニアの豊かな生活にはスマホが不可欠と実感して団体を起ち上げる。2021年「オンライン学級会」を開始。以後シニアクラブや民生委員と連携したスマホ教室、企業や行政との協働を広げる。2023年にNPO法人を設立し、全国で講演・講師育成を展開。障害者支援にも取り組み、デジタルデバイド解消にも取り組む。2024年には『健康寿命をのばそうアワード』厚労省優良賞を受賞し、デジタル技術を活用した高齢者支援と健康促進活動が高く評価される。

事業内容

シニア世代向けのデジタル活用支援(オンライン勉強会の開催など)

活動エリア

主に関西、関東地域およびオンライン

利用前の課題

・自己流での助成金申請に行き詰まりを感じていた

・主要な助成金の採択経験がなく、申請書の「正解」がわからない状態だった

・活動の質を向上させるための資金が不足していた

利用サービス

NPO法人協力アカデミー 松原明代表による「助成金ブートキャンプ」

利用後の成果

・「キリン福祉財団」の助成金に採択された

・獲得した資金で専門家を講師に呼べるようになり、活動の質が向上した

・団体の社会的信頼性が向上し、今後の活動への大きな自信に繋がった