2026.01.26

相利評価表

―協力関係をデザインする!「相利評価表」の基本を学ぶ―

この動画は(公財)トヨタ財団イニシアティブプログラム(2022年度)の助成にて制作しています

協力関係をデザインする!「相利評価表」の基本を学ぼう

「関係者全員がwin-winになる協力関係を築きたい」

「プロジェクトの設計や改善、評価を効率的に行いたい」

組織やチームで活動する中で、このような課題に直面することがあります。

本動画では、協力関係を整理し、相互の利益を可視化するためのフレームワークである「相利評価表」について、その基本的な考え方と使い方を解説しています。

「相利評価表」とは?

「相利評価表」とは、関係者間の「相利(お互いの利益)」を整理し、その実現度を確認し、評価するためのフレームワークです。

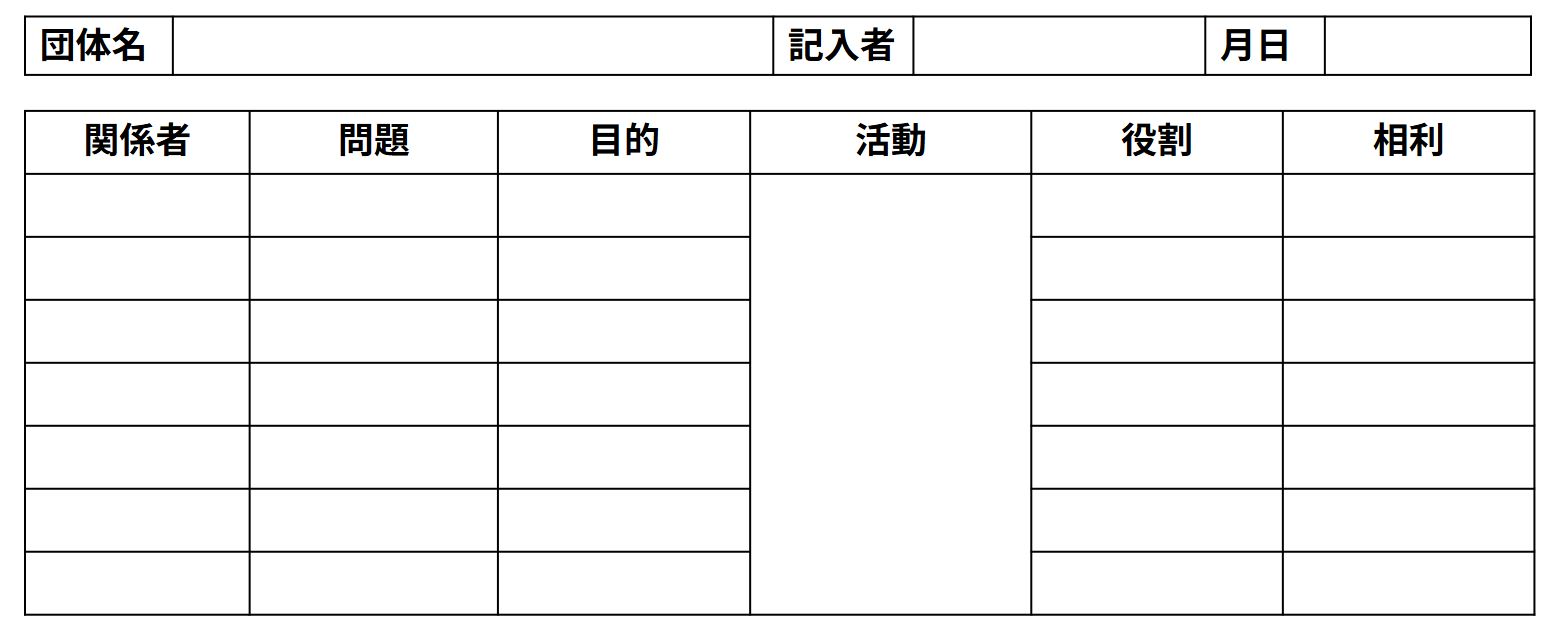

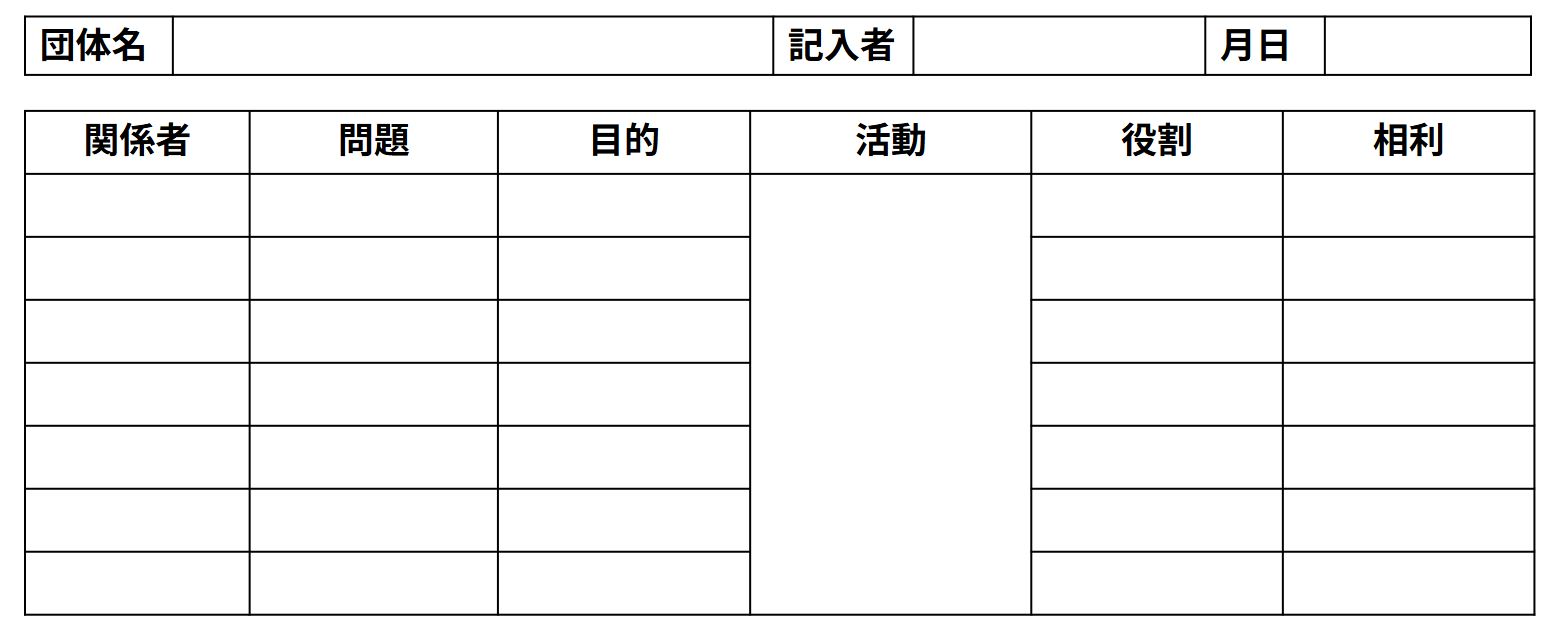

活動に関わる関係者について、「問題」「目的」「活動」「役割」「相利」を一つの表に整理することで、協力関係の全体像を把握できます。

このフレームワークは、活動の設計段階だけでなく、途中の見直しや振り返りの場面でも役立ち、あらゆるフェーズで活用できます。

シンプルだけど強力!相利評価表の基本構造

相利評価表は、横に6つの項目、縦に関係者の数だけ行を増やして並べる形式です。

・関係者

・問題

・目的

・活動

・役割

・相利

自分や自組織も一つの関係者として含め、同じ視点で整理します。

相利評価表の使い方

①関係者をリストアップ:

まず「関係者」の列に、自分や自分の組織を含め、この活動に関わる人たちをすべて書き出します。

②問題と目的を明確に:

それぞれの関係者が抱える「問題」と、それを通じて達成したい「目的」を記入します。

③協力して行う「活動」を決める:

「活動」の欄に、全員で協力して取り組む活動を一つ定義します。(この列は全員共通です)

④それぞれの「役割」を定義:

その活動の中で、誰が何をするのか、「役割」を明確にします。

⑤得られる「相利」を書き出す:

最後に、この活動を通じて各関係者が何を得られるのか、つまり「相利」を記入すれば完成です。

この相利評価表の各項目を埋めていくことで、自然と関係者間の協力関係と相互利益が整理される仕組みです。

他のスキルと組み合わせることで効果が最大化する

相利評価表は、単独でも活用できますが、他の協力スキルと組み合わせることで、さらにその真価を発揮できます。

特に、以下のスキルを学んでから使うと、より精度の高い評価表が作成できます。

・協力者スキル

・目標スキル

・戦略スキル

・役割スキル

相利評価表は、相利評価表はこれらのスキルで作成したフレームワークの「まとめ」としての役割も果たします。

表をうまく埋められないと感じた場合は、関連するスキルに立ち戻り、整理したうえで再度作成します。

まとめ

相利評価表は、協力関係を設計し、関係者間の相利を整理するためのフレームワークです。

活動の全体像を可視化し、関係者間の認識をそろえることで、協力関係をより安定した形で進めやすくなります。

協力関係の設計や見直しを行う際には、本動画を参照しながら、相利評価表の基本を確認してください。