2025.10.09

【活動報告】中間支援組織の新たな活路とは?静岡での戦略会議で「相利協創方式」を学ぶ

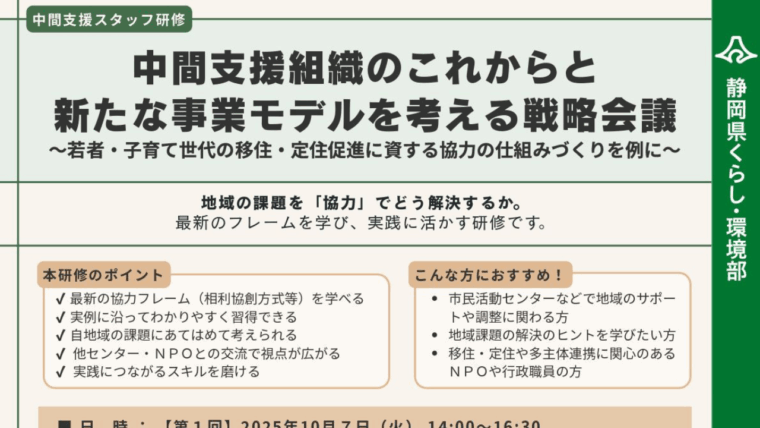

10/7(火)14:00~16:30 「中間支援組織のこれからと新たな事業モデルを考える戦略会議(中間支援スタッフ研修)

NPO法人協力アカデミーの松原です。

10月7日(火)14:00~16:30、静岡県にて「中間支援組織のこれからと新たな事業モデルを考える戦略会議」に講師として登壇いたしました。

この研修は、県内の市民活動センター、NPO、行政職員の方々を対象とした2回シリーズの集合研修で、私は3年連続でお招きいただいています。

今回の研修は単なるセミナーではなく、参加者の皆さんと共に「これから一体何をすべきか」を議論し、実行に移すことを前提とした「戦略会議」と位置づけました。

本稿では、その第1回の内容をご報告します。

なぜ今、中間支援組織は危機にあるのか?

全国の中間支援組織が非常に危機的な状況にある―。

理由はシンプルで、「中間支援組織のやっていることが時代に合わなくなっている」からです。これを理解するために、戦後のNPOの歴史を3つの時代に分けて考えてみましょう。

NPO 1.0(1945年~1990年代中盤):公共一元論の時代

- 「公共的なことはすべて国がやる」という福祉国家が理想とされた時代です。市民活動は、行政を補完するボランティアが中心でした。この時代の中間支援組織は、ボランティアセンターが主役でした。

NPO 2.0(1990年代中盤~2010年代):公共二元論の時代

- 阪神・淡路大震災などを経て「新しい公共」という考え方が広まり、NPO法が制定されました。行政とNPOが、それぞれ独立した主体として公共を担う時代です。この変化に対応するため、NPOの法人化や会計、行政との協働を支援する「NPO支援センター」が全国に設立されました。まさに、この時代に現在の中間支援組織の事業モデルが確立されたのです。

NPO 3.0(2010年代~現在):公共多言論の時代

- 結果として、NPOの存在感は相対的に低下。かつてNPO支援センターが提供してきた法人化支援や情報提供といったサービスの価値も、インターネットの普及などにより薄れてしまいました。行政評価も成果(アウトカム)志向に変わる中で、成果を提示しにくい中間支援組織は、予算削減の対象となりやすいのです。

- ソーシャルビジネスが注目され、企業が社会課題解決の主要な担い手として参入してきました。行政の期待も、NPOから資金力や事業力のある企業へとシフトしています。

- また、地域コミュニティの担い手として町内会などの役割も見直されています

【参加者の声】現場のリアルな悩みと期待

私の問題提起を受け、参加者の皆さんからもそれぞれの立場からの声が共有されました。

「市長が変わり『納得と共創』を掲げて企業誘致を進めている流れがあり、今日の話は全くその通りだと感じました。NPOは置いていかれている実感があります。」(NPO法人 職員)

「中間支援センターに勤め始めたばかりですが、いきなり危機的状況にあると聞き、『なんで勤め始めちゃったんだろう』という気持ちです(笑)。でも、だからこそ頑張りたいです。」(中間支援センター 職員)

「今年から空き家対策のNPO法人を立ち上げたばかりです。まさに多主体連携が必要な分野だと感じており、その手法を学びに来ました。」(NPO法人 代表)

「不登校の子どもたちの支援をしていますが、自分たちだけの力では限界があり、学校やソーシャルワーカーなど、色々な方と協力していく必要性を痛感しています。」(学生・子どもの居場所づくり)

危機を乗り越える鍵は「多主体連携」と「相利」の視点

社会課題の担い手が増え、複雑化する「NPO 3.0」の時代。

この状況は、中間支援組織にとって大きなチャンスでもあります。なぜなら、現代の社会課題は、一つの組織だけでは解決できないからです。

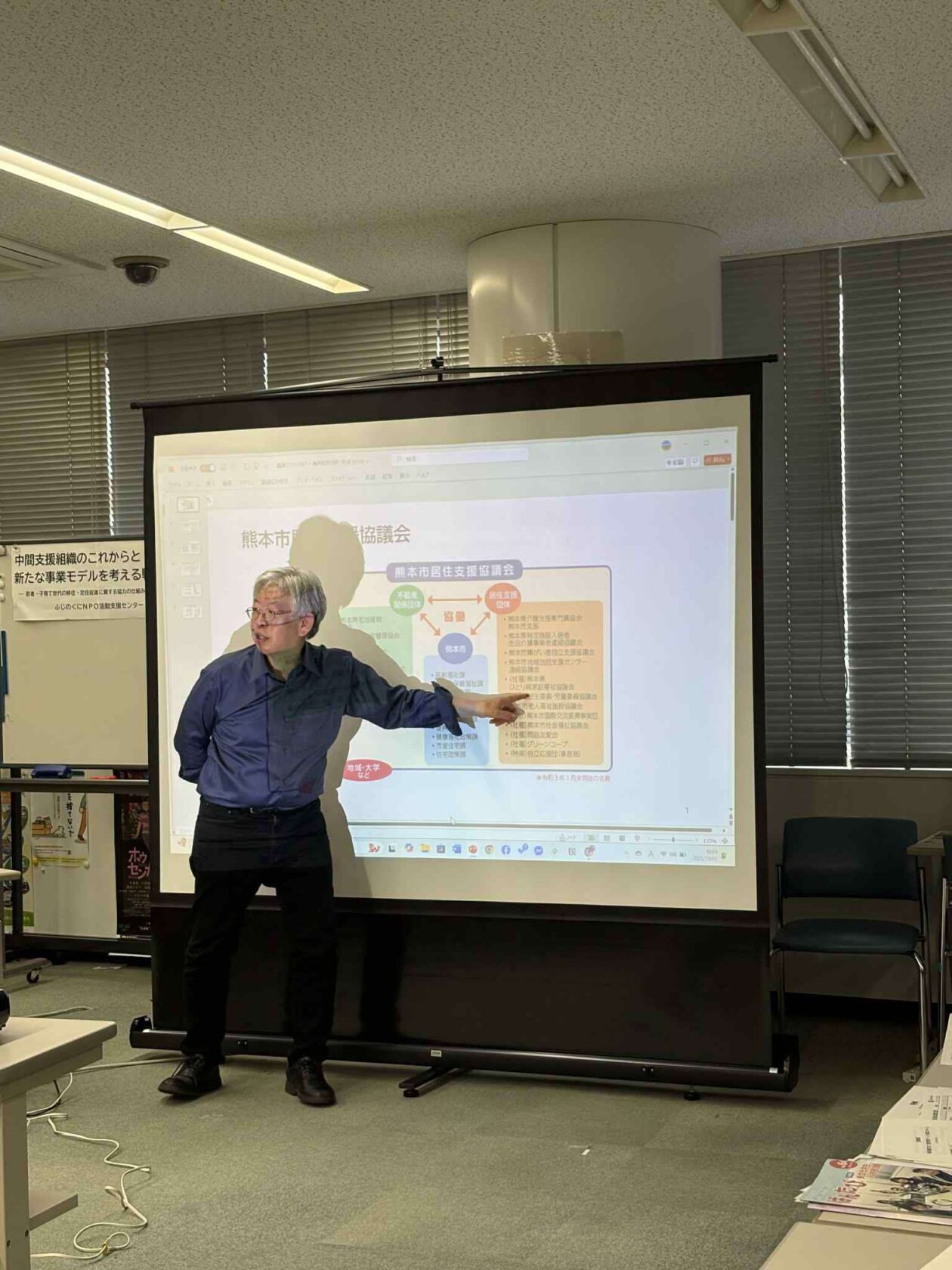

SDGsがパートナーシップを重視するように、これからの社会課題解決の主流は、行政、NPO、企業、地域団体などがそれぞれの強みを持ち寄る「多主体連携」になります。そして、この連携のコーディネートこそ、本来NPOや中間支援組織が最も得意とすべき領域のはずです。

しかし、多くの人が「協力」を誤解しています。

「自分のやりたいことを、相手にお願いして手伝ってもらうこと」が協力だと思っているのです。これでは、相手を説得したり、頭を下げたりと、面倒なことばかりです。

協力の本質は、「ある目標を達成することで、参加者それぞれが利益(メリット)を得られる状態」を設計することにあります。私はこれを「相利(そうり)」と呼んでいます。例えば、マンモスを狩るという共同目標。参加者は、それぞれが自分の分の肉を得るという「相利」のために協力するのです。

目的は違ってもいい。バラバラなままでも協力できる仕組み、それが重要です。

協力づくりの道具箱「相利協創方式」

この「相利」の関係性を、誰でも簡単に、そして合理的に設計できるように開発したのが「相利協創方式」というフレームワークです。これは、複雑な議論から始めるのではなく、まず設計図を作ることから始めます。

主に3つのツールを使います。

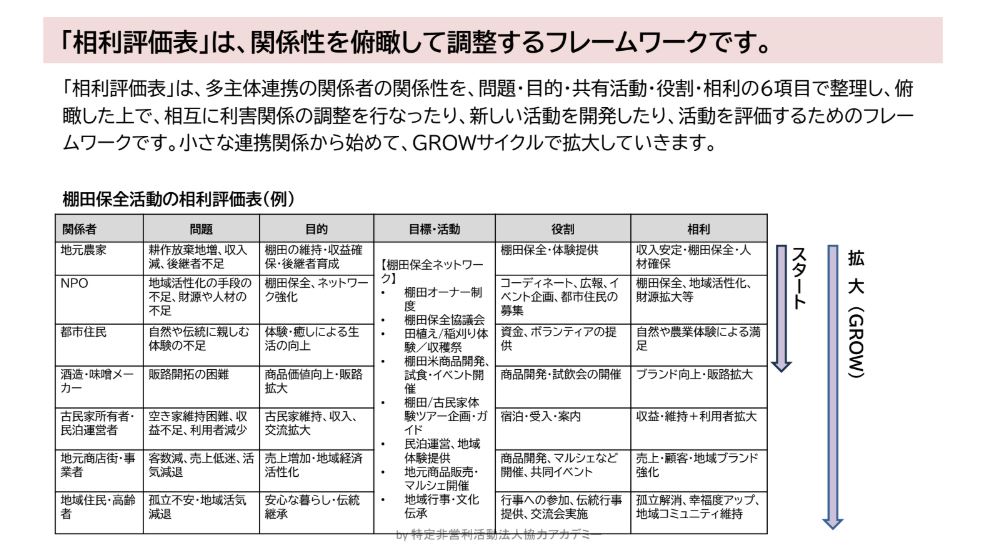

①相利評価法

- ある事業に関わる多様な主体(ステークホルダー)が、その事業を通じて何を得られるのか(=相利)を可視化し、設計するための表です。関係者が増えるほど、解決能力が高まる構造を作ります。

②協力モデルキャンバス

- 課題、目標、関係者、そして「相利評価法」で作った相利の関係性、具体的な活動(イベント)、予算などを一枚のシートにまとめる、協力事業の設計図です。

③GROWサイクル

Generate(キャンバス等を生成)→Run(イベント実行)→ Observe(評価)→ Widen(成功なら拡大、失敗なら修正)という、行動を重視したサイクルです。議論ばかりでなく、小さな実践を回しながら協力関係を発展させていきます。

研修では、棚田の保全活動を例に解説しました。

NPOは「棚田を守りたい」、都市住民は「農業体験で思い出を作りたい」、地元の酒造メーカーは「新たな販路を開拓したい」。

それぞれの目的は違いますが、「棚田オーナー制度」という事業を通じて、田植えイベントやオリジナル日本酒造りを行うことで、全員がハッピーになる「相利」の関係を築くことができるのです。

次回に向けて:静岡の課題を解決する事業を共に創る

今回の研修の最後には、この「相利協創方式」を使い、静岡県が抱える「空き家対策」や「移住・定住促進」といった課題に対して、具体的な事業提案を考えていくキックオフを行いました。

中間支援組織は、もはや単なる相談窓口やセミナー開催組織ではありません。地域の多様な主体をつなぎ、具体的な課題解決事業を生み出す「協働のプロデューサー」としての役割が求められています。

そのための武器が、「相利協創方式」です。

次回12月9日の研修では、参加者の皆さんが持ち寄った地域の課題を元に、実際に協力モデルキャンバスを作成し、実現可能な事業計画へと磨き上げていきます。この戦略会議から、静岡の未来を創る新たな協働プロジェクトが生まれることを、大いに期待しています。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。