2025.09.24

官民連携でルールメイキングを実現

事例:(一社)次世代政策デザイン研究所

(一社)次世代政策デザイン研究所 三ツ石將嗣(みついし・まさつぐ)さん

「業界が急拡大する中で、大きな事故が起きたら、一気に厳しい規制がかかり、マーケットそのものが潰れてしまうかもしれない」

2023年初に、A市場における業界団体立ち上げをサポートした(一社)次世代政策デザイン研究所の代表理事三ツ石將嗣(みついしまさつぐ)さんは、当時をそう振り返ります。

A製品における需要が、コロナ禍の影響で急拡大。新興企業の新規参入が相次ぐなか、業界には、事故や消費者トラブル、自然環境への影響などのリスクに対するガイドラインが存在せず、業界として持続可能なルールづくりが急務となっていました。また、従来の法規制が、新しい製品に合わず、規制の緩和も求められてもいました。その現状を憂慮した業界のリーダー企業は、2022年、三ツ石さんに、規制緩和を含めて、政府とのルールメイキングをサポートしてほしいという依頼をしてきたのでした。

しかし、まだ業界団体も存在しない状況です。ライバル関係にある事業者同士が連携し、関係省庁やメディアと信頼関係を築きながらルールを整えていくのは容易ではありません。ここで三ツ石さんは、「協力のテクノロジー(現:相利協創方式)」を活用することを思いつきます。

「相利評価表」や「戦略構築フレームワーク」を活用することで、ライバル企業がお互いの利害を調整し、業界全体で責任を共有し、省庁とパートナーシップを組める仕組みを作っていけるのでは、と考えたのです。

本記事では、A業界がどのようにして「無秩序な拡大」から「官民共創による持続可能な発展」へと転換できたのか、その技法と成果を辿ります。

危機感から始まった業界連携

2020年以降、コロナ禍によって引き起こされた新需要により、それまでゆるやかに発展を続けていたA業界は急速に成長するようになります。業界のリーダー企業は市場の拡大に追われる一方、ある心配も高めていました。

「いったん大きな事故が起これば、せっかく生まれた新しい市場が一気に潰される」

安全基準やルールがないまま拡大すれば、事故や消費者トラブルのリスクが高まります。いったん、なにか大きな事故が起これば、メディアで大騒ぎになり、行政による過剰な一律規制につながる可能性があったのです。

危機感を抱いた複数の業界リーダー企業が集まりましたが、これまでライバルだった彼らに共通の基盤はありません。省庁との交渉やメディア対応もバラバラで、どう協力体制を築けばよいのかも分かりません。そこで、省庁との関係構築と団体運営の経験のある三ツ石さん(当時は個人事業主)に課題解決を依頼することとしたのです。

協力のテクノロジーの技法を導入

三ツ石さんが取り組んだ課題は3つありました。

1. 事業者間の協力を確実にするための業界団体の設立

2. 関係省庁・メディア・政治家等のステークホルダーとの信頼関係の構築

3. 業界の発展に資する新しいルールを官民連携で作る

しかし、集まった業界のリーダー企業の間に、「自社製品への過剰な規制を避けたい」という以上の明確な共通基盤はありません。それどころか、普段はライバル企業です。利害の違いを前提にした協創的な合意形成が必要でした。さらに、どの企業もA業界で多様なステークホルダーとの関係をつくる方法を知りませんし、規制緩和などのルールメイキングもどうしたらいいか分からないという状態でした。

三ツ石さんは、団体運営の経験はあるのですが、業界団体の起ち上げや、一からのルールメイキングは初めての経験です。自分の力だけでは足りないことはすぐに分かりました。そこで、かつて社会人大学で学んだ「協力のテクノロジー」を活用し、違いを価値創造の源泉と捉える技法は使えるのではないか、と協力アカデミー(現)の伴走支援を受けようと決めたのでした。

フレームワークで合意形成を実現

協力アカデミーの伴走支援を受けた三ツ石さんは、以下の技法を活用し、着実に合意形成を作り上げていきます。

このフレームワークで、集まった各社の共通基盤を作るために、共有できる目標を明確にしていきます。ここでは、深刻な事故が起きないようにするための安全ガイドラインを官民で作ることと、新市場に必要な規制緩和を共有目標とすることを共通認識とすることができました。

・戦略構築フレームワーク

「いつ、何を、誰と行い、何をその時の成果(KPI)とするか」を明確化。計画通りには進まなくても、参加企業間で目指す方向性を共有できたことで、メンバー間の信頼を高めました。

・相利評価表

「いつ、何を、誰と行い、何をその時の成果(KPI)とするか」を明確化。計画通りには進まなくても、参加企業間で目指す方向性を共有できたことで、メンバー間の信頼を高めました。

さらに、これらの作業を共同で行う中、参加企業の間で、「私たちは責任あるメーカーとして行動する」という共有理念が生まれてきました。それ以降、参加企業は、「責任あるメーカー」というキーワードを合言葉に、官庁との交渉やメディア発信で一貫性を確保。団体の存在意義を明確にすることができるようになりました。

協力のテクノロジーを活用した成果

こうした取り組みは、次々と目に見える成果となって現れます。

・業界団体の立ち上げ

それまでのライバル企業同士が結束し、A業界団体としての公式な発足に成功。省庁やメディアに対して統一的に意見を発信できる基盤が整いました。

・安全ガイドラインの作成普及

業界団体として、各社バラバラだった製品に関して、統一した「安全のガイドライン」を作成。マーケットの健全な発展のために、協力して普及活動を進め始めました。

・官庁とのパートナーシップ

業界団体を結成したことで、政府との交渉も大幅に進みました。政府や与党の検討会に呼ばれるようになり、業界としての統一した要望を提案。その結果、製品の利用方法に関する規制緩和を実現。また、政府の検討会では、事故予防の観点から官民連携で製品の検査方法についてのガイドライン作成を進めることができました。これにより、業界団体参加企業の製品が「信頼できるメーカー」の製品として認められる流れが出てきました。

・責任ある事業者ネットワーク

「責任あるメーカーとして」という理念が共有されたことは、新たな会員募集やメディア対応の際に強力なバックボーンとなりました。

結果として、当初懸念されていた「無秩序な拡大による規制リスク」は大幅に減少。逆に、早い段階から関係省庁から信頼されるパートナーとして業界団体が認められることが出来ました。

三ツ石さんの感想

「事故や規制強化のリスクは完全に消えたわけではありません。でも、何かあればまず業界内そして各省庁と話し合える場がある。省庁も何かあるときにはこの団体に相談しよう』と考えてくれる。それをわずか3年で実現できました。これは、当初予想もしなかった画期的な成果です」

三ツ石さんは、ルールメイキングに関しては他にもいろいろな手法があるが、精神論や運動論が多くて企業相手には使いにくいと言います。そして、「協力のテクノロジー」は、具体的に成果を出せる「経営ツール」であることを実感したと語ります。「協力のテクノロジー」のフレームワークを使って、業界全体の利益を考えるトレーニングを積んだことで、参加企業自身が社会との関わり方を学び、協力することが団体の文化として根付きつつあると言います。

今後への展望

業界団体の取り組みはまだ始まりに過ぎません。各省庁の出したガイドラインを各自治体の規制の現場にどう使うのか。新たなタイプの商品にはどう対応するのか。市場の持続可能な発展に向けて活動が続きます。

「協力のテクノロジーは、一方的に要望を主張するのではなく、違いを前提に新しい解決策を共創する経営ツール。これは市民活動だけではなく、新たなマーケットを創造する業界団体や官民共創による社会課題の解決の場面でも力を発揮します」

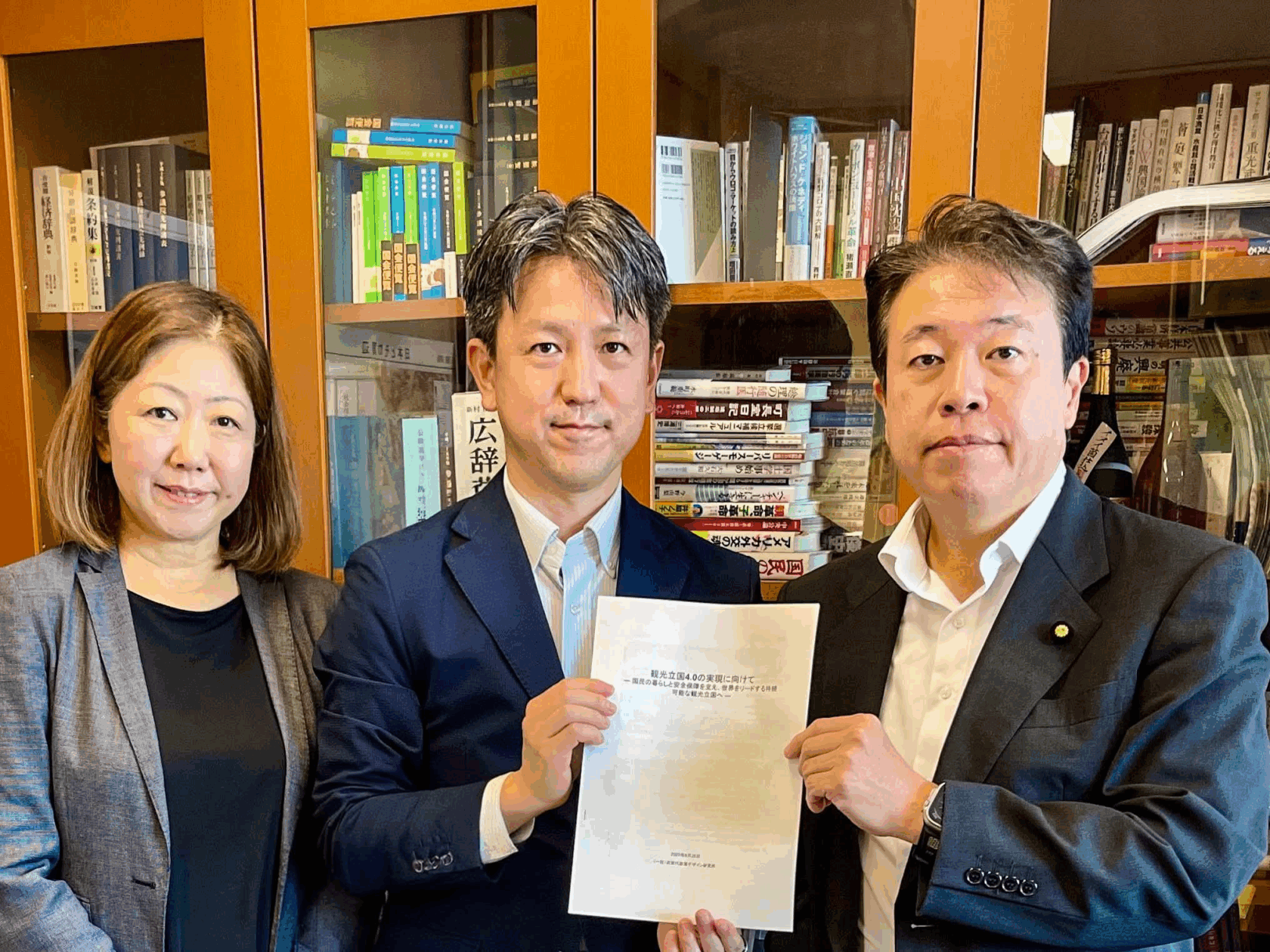

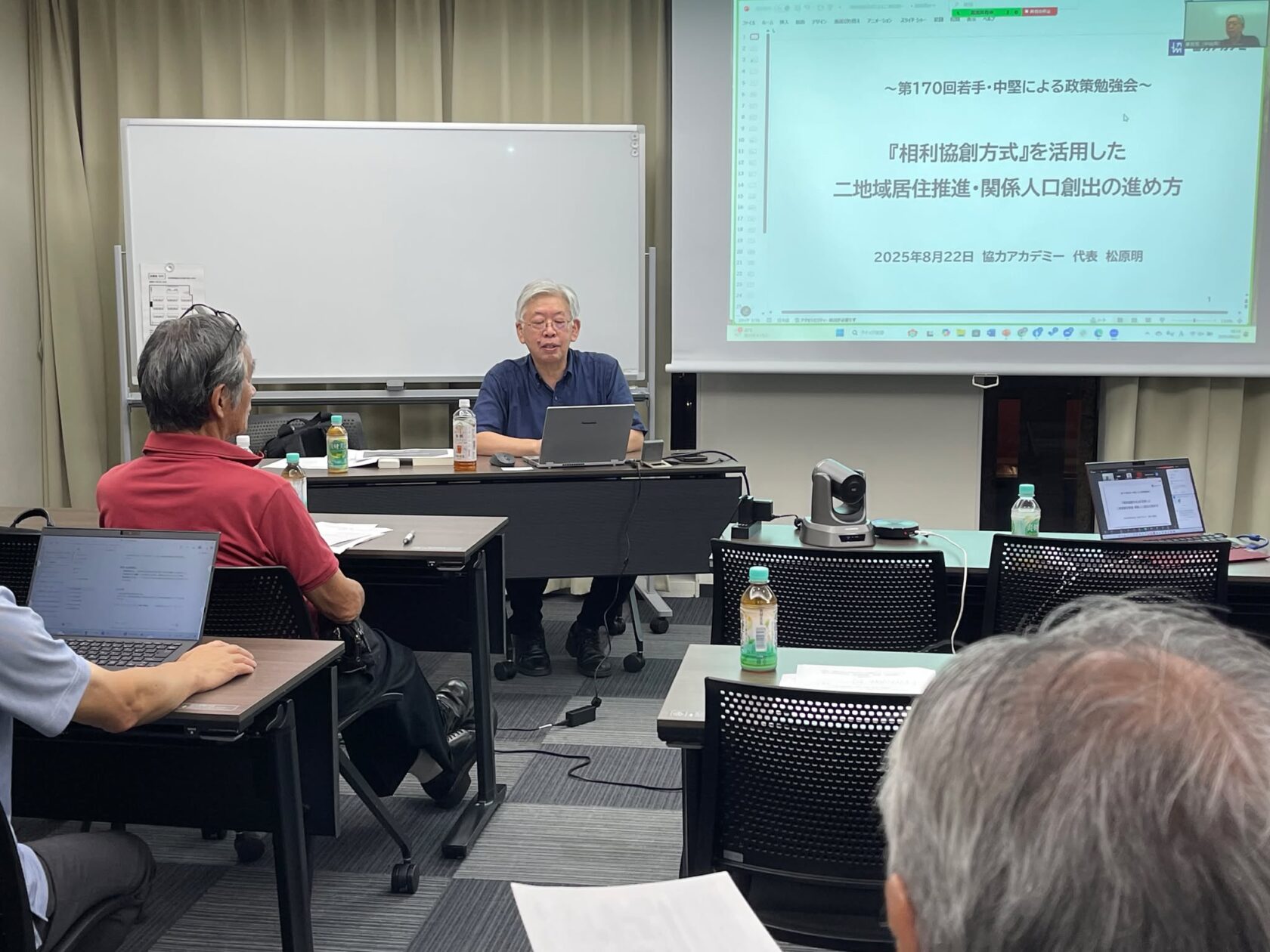

三ツ石さんは、自らが2024年に設立した(一社)次世代政策デザイン研究所が進める観光立国や二地域居住など様々なルールメイキングや実装支援において相利協創方式を活用しています。

研究所が8月にまとめた観光政策の提言でも、「地域主導の観光戦略支援」策として相利協創方式が盛り込まれた

研究所では二地域居住推進政策でも相利協創方式の勉強会を開催

伴走支援者からのコメント

今回の取り組みについて、伴走支援したNPO法人協力アカデミーの松原はこう語ります。

「三ツ石さんは、協力のテクノロジーのフレームワークを上手く活用して、競合関係にある事業者同士をまとめ上げることに成功しました。“責任あるメーカー”という理念を生み出し共有することで、業界団体の起ち上げを成功させ、省庁とも信頼関係を築きました。特に、相利評価表でステークホルダーを徹底的に洗い出し、戦略構築フレームワークで進む方向性を明確にしたことが大きな成果につながったと感じています。

今後も、この経験を礎に業界をさらに発展させるリーダーシップを発揮していただきたいと思います。」

NPO法人協力アカデミー 松原明

次は、あなたの番です。

「最初は不安ばかりでしたが、フレームワークを手にしたことで、違いを力に変えられることを実感しました」と三ツ石さんは振り返ります。

「協力のテクノロジーは、『招き猫』ですね。人を招いてくる。こんなに多様なステークホルダーとの間で『自然に』良好な関係が築けるとは思っていませんでした」と笑いながら語ります。

もし、あなたの団体や業界が、利害関係の違いから協力が進まず、課題解決が停滞しているなら。もし、官庁や自治体、他団体とのルールづくりや合意形成に悩んでいるなら。もし、さまざまな関係者の協力がうまく得られないなら。

協力アカデミーは、その課題を突破するための技法と伴走支援を提供します。「相利評価表」「戦略構築フレームワーク」などのツールを用いれば、ライバルや行政とも新しい協創の関係を築くことが可能です。

業界や地域の未来を変える次の一歩を、あなたも踏み出してみませんか?

協力アカデミーに相談してみる

基礎データ

団体名

(一社)次世代政策デザイン研究所

代表者

三ツ石將嗣(みついし・まさつぐ)

1974年鹿児島県生まれ。東大法学部卒。経団連で政策立案に長年携わった後、㈱温泉道場、埼玉県物産観光協会等で観光・地方創生の現場を経験。2024年、政策提言と社会実装の融合を目指し(一社)次世代政策デザイン研究所を設立、代表理事に就任

事業内容

・会員有志によるプロジェクトチームを中心とした現場・当事者・次世代の視点からの政策提言づくり・政策実現に向けた取り組み・地域等における実装支援

・若手・中堅が参加しやすい政策勉強会・セミナーの企画・実施

所在地

〒171-0022東京都豊島区南池袋1-16-20 ぬかりやビル6階

活動エリア

全国

利用前の課題

・業界の事業者間の共通基盤の欠如

・業界のガイドラインや安全基準が存在しない

・事故や規制強化に対する不安

・製品に合わない規制の存在

利用サービス

協力のテクノロジー/相利評価表・戦略構築フレームワークの活用

利用後の成果

・業界団体として正式に発足し、基盤を確立

・複数の省庁との検討会に参加し、規制緩和やガイドライン策定を実現

・「責任あるメーカー」という理念を共有し、官民の信頼を獲得

・業界の持続可能な発展へ向けた合意形成

📝この取材は(公財)トヨタ財団イニシアティブプログラム(2022年度)の助成にて実施しています。