2026.01.27

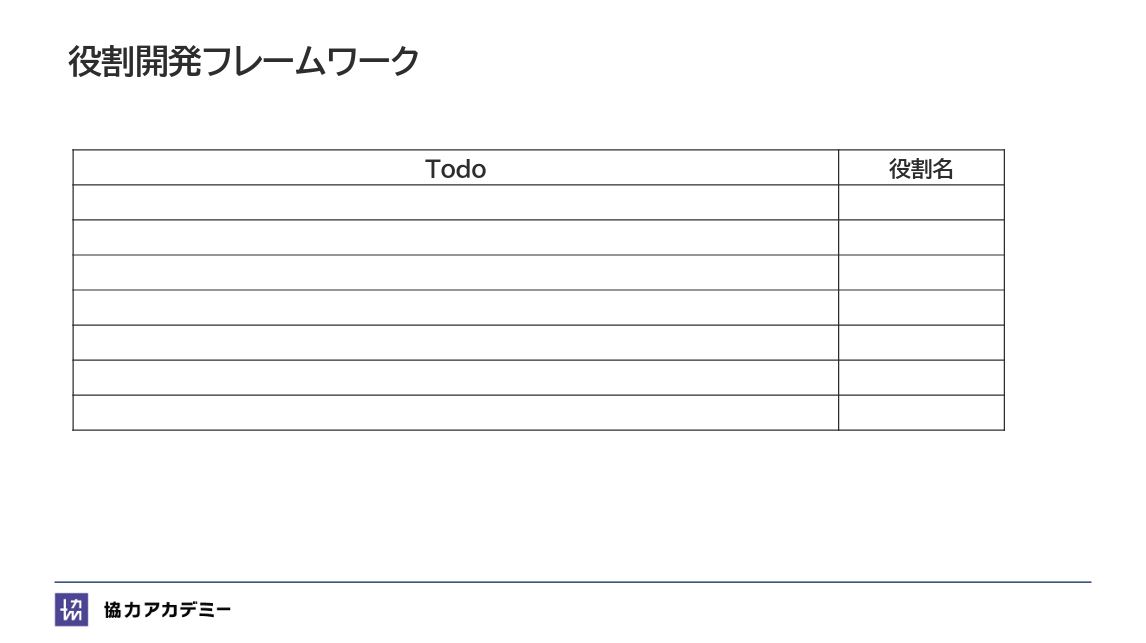

役割開発フレームワーク

―「手伝ってほしい」を具体化する「役割開発フレームワーク」―

この動画は(公財)トヨタ財団イニシアティブプログラム(2022年度)の助成にて制作しています

「手伝ってほしい」を具体化する『役割開発フレームワーク』

「誰か手伝ってくれないかな…」

「協力者はいるけど、うまく連携できない…」

「何かしたい」という温かい気持ちを持つ人がいても、「具体的に何をすれば良いのかわからない」という状態では、協力の輪はなかなか広がりません。

本動画では、そんな悩みを解決し、誰もが関わりやすい「協力の仕組み」を設計するための強力なツール、「役割開発フレームワーク」について、解説しています。

本稿では、その要点を整理します。

そもそも「役割開発フレームワーク」とは?

「役割開発フレームワーク」は、協力者が効果的に協力できるように、協力の仕組みにおける役割を開発するフレームワークです。

このフレームワークは、業務の内容がすること(ToDo)にあたるので、それに役割名をつけるという簡単な表です。

「誰が」「何をするか」を明確にするための、シンプルなフレームワークです。

「役割開発フレームワーク」のつくり方

「役割開発フレームワーク」は、目標スキルでつくった「SMARTフレームワーク」と戦略スキルで作った「戦略構築フレームワーク」のフレームワークを活用してつくります。

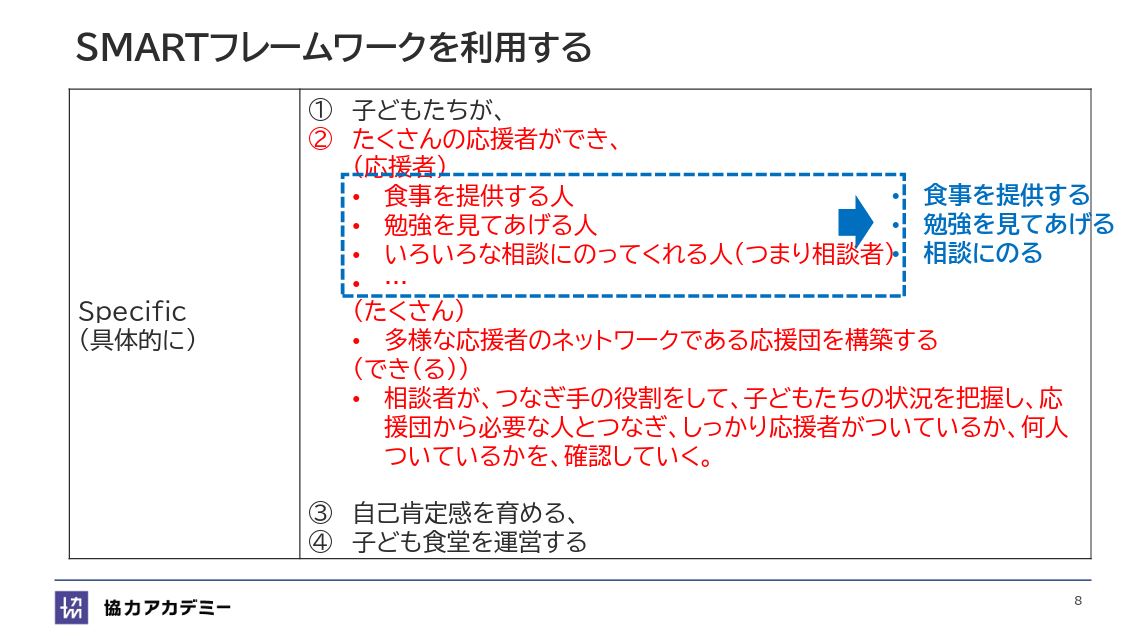

方法1:「SMARTフレームワーク」の活用

「SMARTフレームワーク」でつくった“S”(Specific:具体的に)を活用します。

例えば、子ども食堂の事例で、「子ども食堂を応援してくれる人を集めたい」という漠然とした思いを、Specific:具体的にした際に、このような具体化ができました。

・食事を提供してくれる人

・子どもたちの勉強を見てあげる人

・いろんな悩み事の相談に乗ってくれる人

応援者(協力者)の具体化で、することが具体化されています。それを「すること(ToDo)」に変換します。

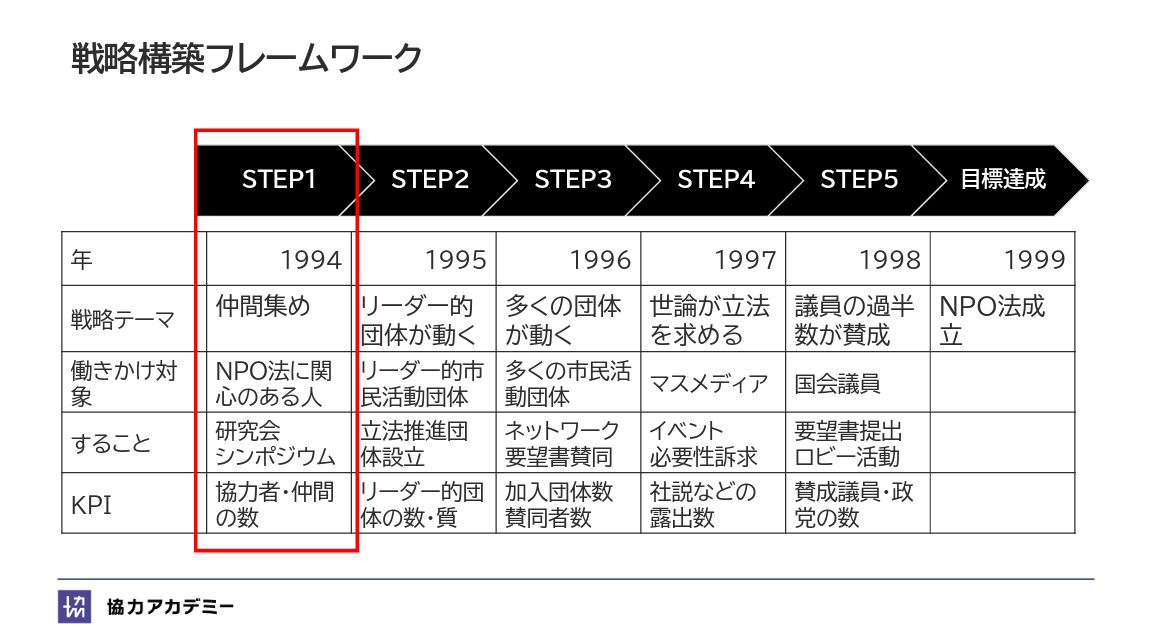

方法2:「戦略構築フレームワーク」の活用

「戦略構築フレームワーク」でつくったステップごとの「すること」から、具体的にToDoを洗い出していきます。

例えば、NPO法立法の事例のステップ1では、「仲間集め」が戦略テーマにあり、「NPO法に関心がある人」が働きかけ対象でした。このステップでのすることは、研究会やシンポジウムを実施することです。

そこで、それを実施するのに必要な役割を洗い出すわけです。

いずれの場合も、「ゴールから考えた役割」をしっかりと洗い出すことが重要です。

また、役割リストが完成したら、「この人員配置で本当にうまく回るだろうか?」「役割間の連携はスムーズか?」といった視点で、協力の仕組みが機能するかをシミュレーション(検証)してみましょう。

まとめ

最後に、「役割開発フレームワーク」ができたら、「協力モデルキャンバス」の③役割に反映させましょう。

「協力モデルキャンバス」には代表的な役割だけ書きます。

子ども食堂の事例であれば、料理担当、相談役、事務局などのように、代表的な役割だけを抜き出して書き込み、全体像をシンプルに保ちます。

詳細なリストは、役割開発フレームワークの表で管理します。

本稿では、協力の輪を広げるための「役割開発フレームワーク」について解説しました。

ポイント1:応援者(協力者)の行動を「すること(ToDo)」レベルまで具体化する。

ポイント2: ToDoに分かりやすい「役割名」を付ける。

ポイント3:「ゴール」と「実行プロセス」の2つの視点から役割を洗い出す。

応援者(協力者)の協力を最大化するため、「役割開発フレームワーク」を活用しましょう。

ぜひ動画本編で詳しく学んでください。