2026.01.28

協力モデルの10大フレームワーク

―協力関係を “設計”する!「協力モデルの10大フレームワーク」でプロジェクトを成功に導こう―

この動画は(公財)トヨタ財団イニシアティブプログラム(2022年度)の助成にて制作しています

協力関係を “設計”する!「協力モデルの10大フレームワーク」でプロジェクトを成功に導こう

「チームでプロジェクトを進めているけど、なかなかうまくいかない…」

「関係者との認識がそろわず、話が前に進まない…」

「もっと効果的に仲間と協力して、大きな成果を出したい!」

NPO活動や地域おこし、社内プロジェクトなど、様々な場面で「協力」は成功の鍵を握ります。しかし、その「協力」を感覚だけに頼っていては、思わぬ壁にぶつかってしまうことも少なくありません。

本動画では、漠然とした「協力」を分解し、可視化し、戦略的に構築するための具体的な手法を学ぶことができます。

本稿では、その要点を整理します。

「協力モデルの10大フレームワーク」とは?

「協力モデルの10大フレームワーク」とは、

・協力の仕組みである協力モデルをつくるための基礎フレームワークのセットです。

・協力モデルキャンバスと、それをつくるための9つのフレームワークのセットを指しています。

・10の協力スキルのもっとも基本となるフレームワークの集合です。

以下が、「協力モデルの10大フレームワーク」です。

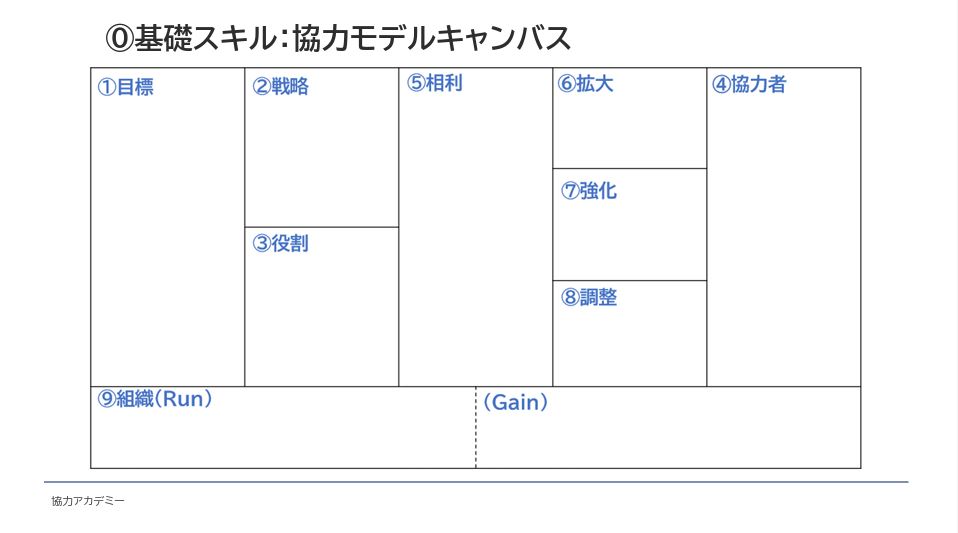

⓪ 基礎:協力モデルキャンバス

①目標:目標開発フレームワーク

②戦略:戦略構築フレームワーク

③役割:役割開発フレームワーク

④協力者:協力者理解フレームワーク

⑤相利:相利評価表

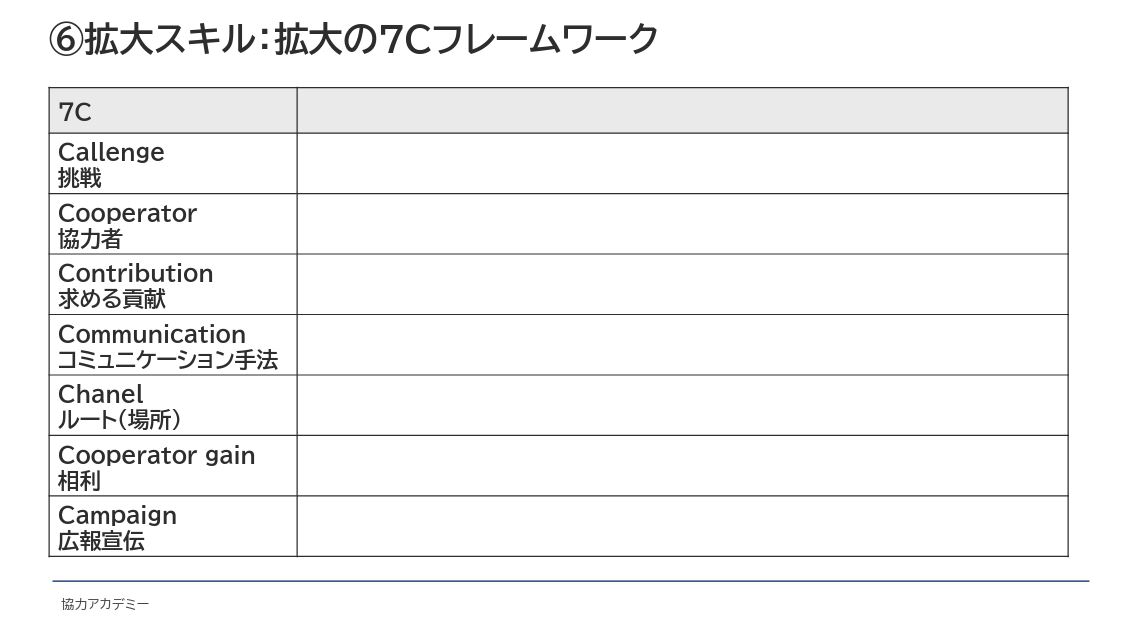

⑥拡大:拡大の7Cフレームワーク

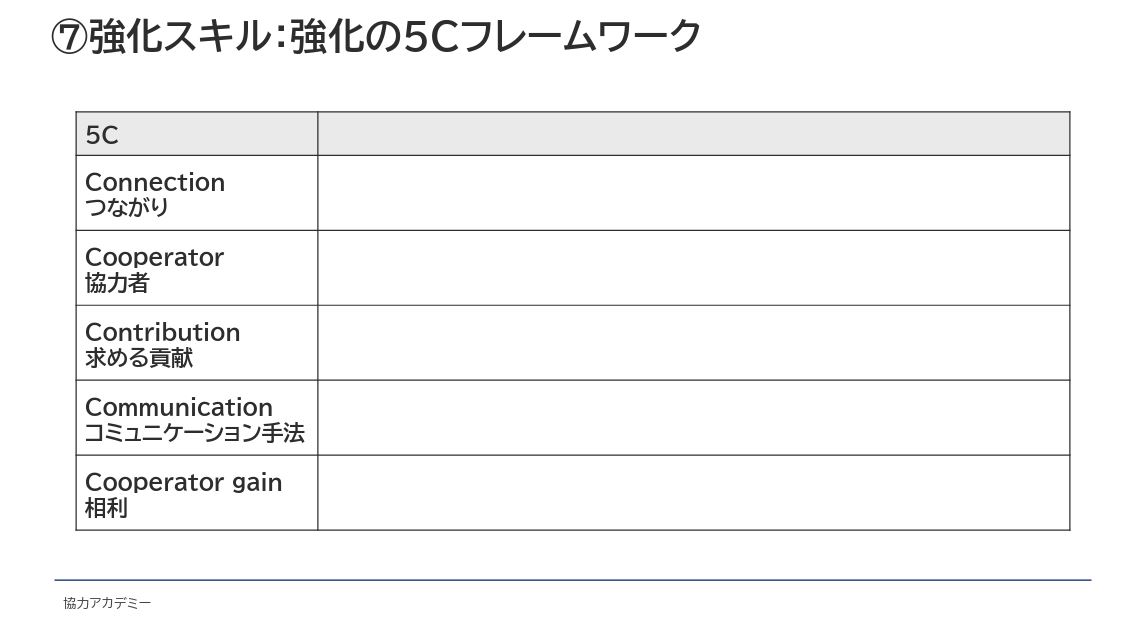

⑦強化:強化の5Cフレームワーク

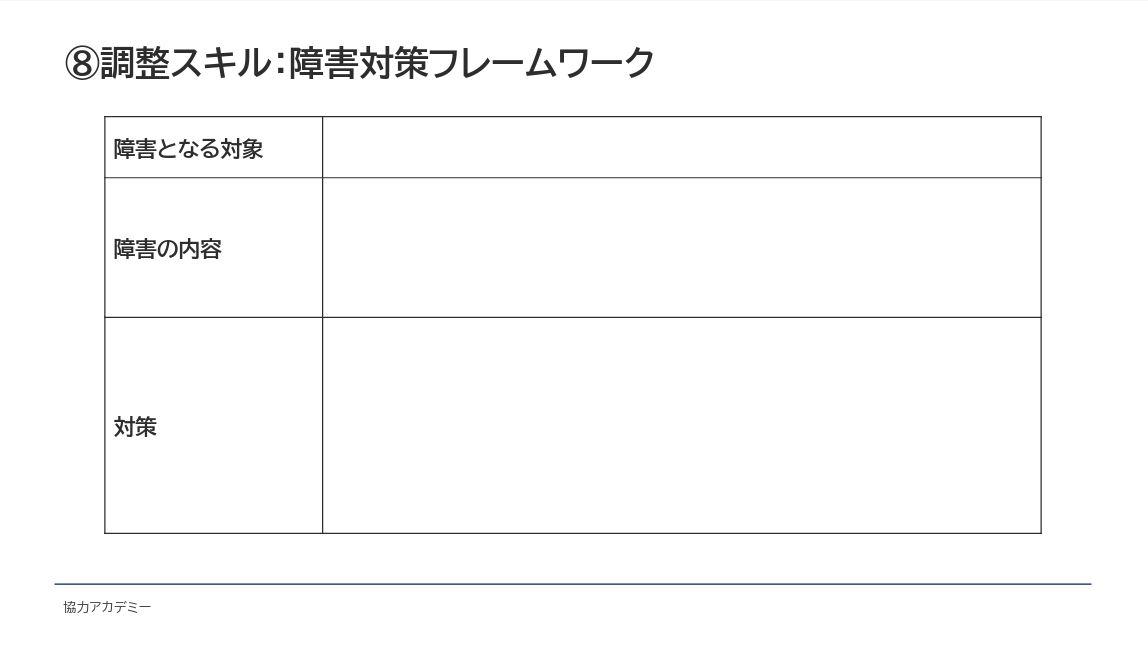

⑧調整:障害対策フレームワーク

⑨組織:組織の5W2Hフレームワーク

「協力モデルの10大フレームワーク」概説

10のフレームワークを概説します。各フレームワークの詳細は、各スキルのコースで解説します。

⓪基礎:協力モデルキャンバス

基礎スキルの基本フレームワークは、「協力モデルキャンバス」です。

9つのパーツを1つずつ埋めるのが、9つのフレームワークです。

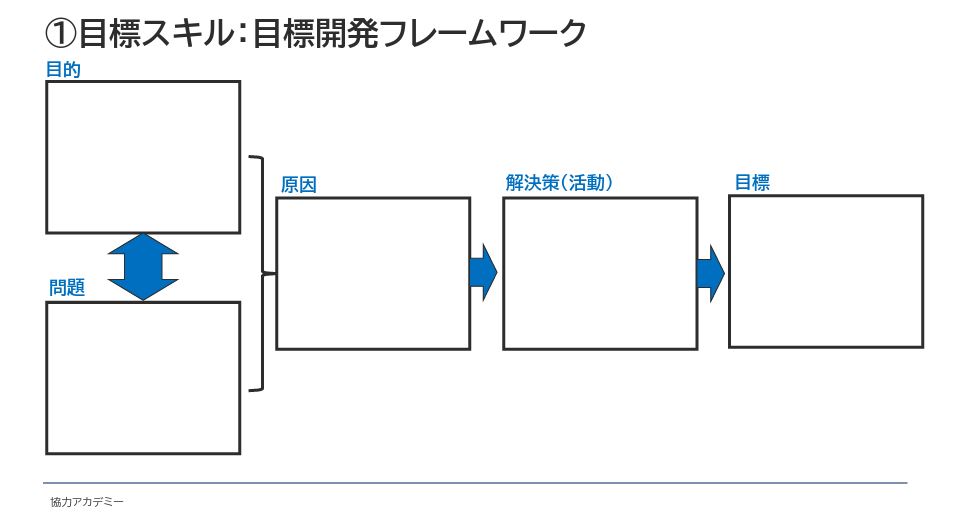

①目標:「目標開発フレームワーク」

すべての協力は、明確な目標から始まります。

このフレームワークでは、問題、目的、原因、解決策、目標の5つの要素を整理し、目標を具体的に設定します。

②戦略:「戦略構築フレームワーク」

目標が決まったら、そこへ至るまでの道のりを描きます。

ゴールに向かって、時系列でステップを刻んでいくフレームワークです。

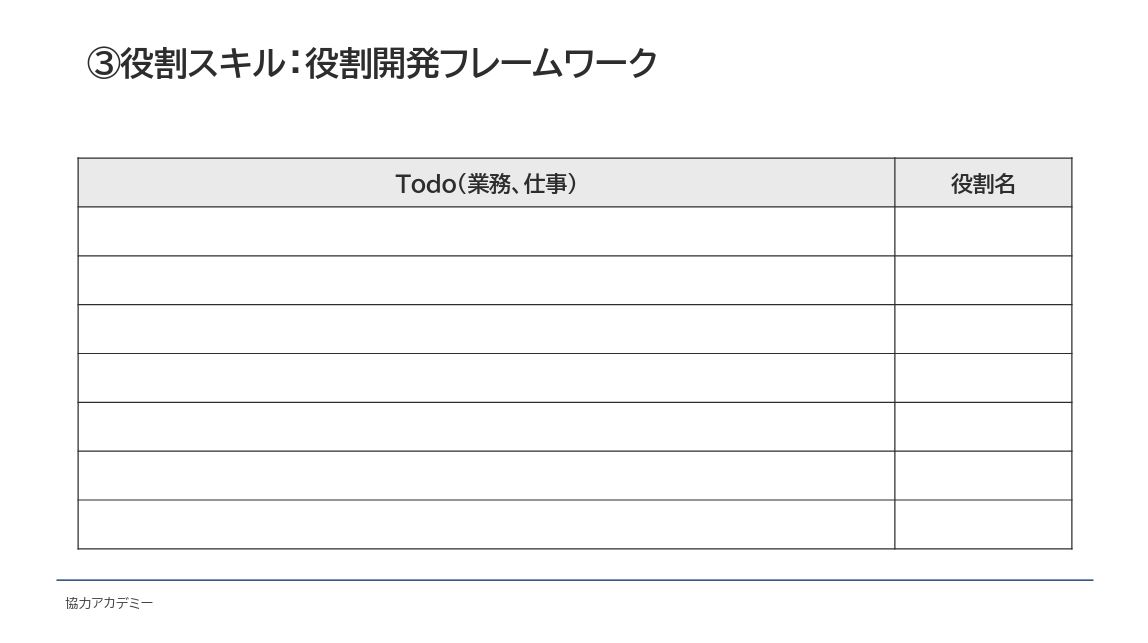

③役割:「役割開発フレームワーク」

戦略を実行するためには、具体的な「ToDo(業務)」と、「役割名」を埋めていきます。

これにより、責任の所在が明らかになり、活動がスムーズに進みます。

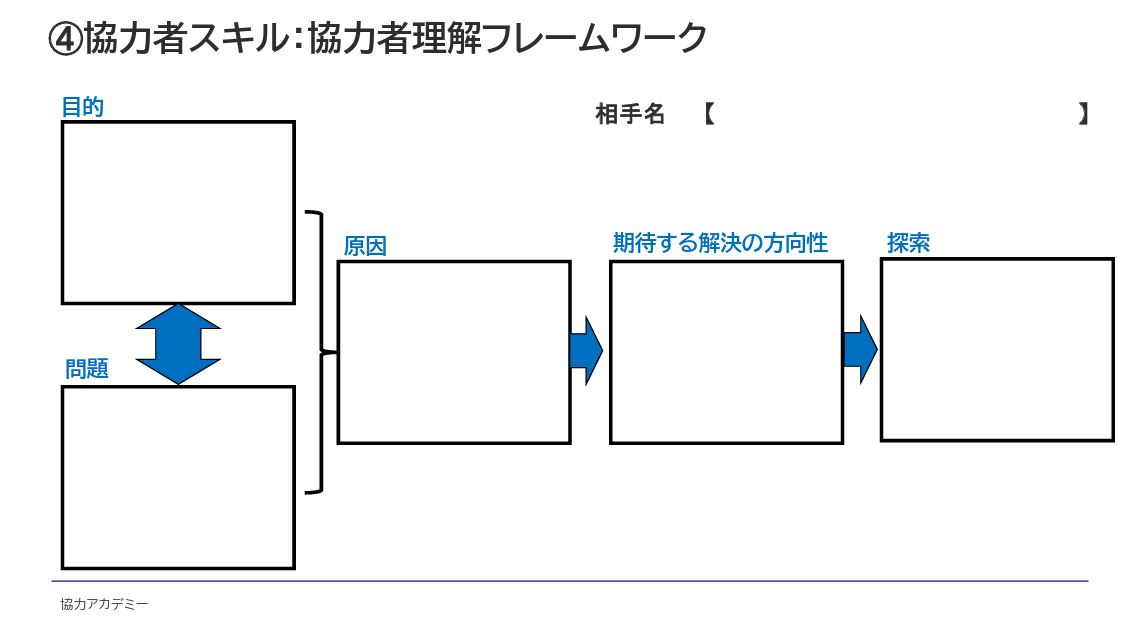

④協力者:「協力者理解フレームワーク」

協力関係を長続きさせる秘訣は協力者を理解することです。協力者の問題、目的、原因、期待する解決の方向性、探索の5つの箱を埋めていきます。

これにより、協力者が期待するメリット(利)を理解していきます。

⑤相利:「相利評価表」

関係者、問題、目的、活動、役割、相利の6つの列と、関係者の数の分の行で作られる表です。

この評価表を使って、自分たちと協力者、それぞれの「問題」「目的」を整理し、双方にとってのメリット(相利)と役割分担を見つけ出します。

⑥拡大:「拡大の7Cフレームワーク」

活動の輪を広げるための戦略ツールです。

挑戦(Challenge)、協力者(Cooperator)、求める貢献(Contribution)、コミュニケーション手法(Communication)、ルート(Channel)、相利(Cooperator gain)、広報宣伝(Campaign)の7つの箱を埋めていきます。

⑦強化:「強化の5Cフレームワーク」

新しい仲間を増やすだけでなく、既存の仲間の結束力を高めることも重要です。

つながり(Connection)、協力者(Cooperator)、求める貢献(Contribution)、コミュニケーション手法(Communication)、相利(Cooperator gain)の5つの箱を埋めていきます。

⑧調整:「障害対策フレームワーク」

プロジェクトに障害はつきものです。

障害となる対象、障害の内容、対策の3つの箱を埋めていきます。

障害の内容を洗い出しておくことで、問題が発生した際に冷静かつ迅速に対応できます。

⑧組織:「組織の5W2Hフレームワーク」

Who、What、Why、When、Where、How、How muchの7つの行について、「運営・支出(RUN)」と「獲得・採用(GAIN)」の2つの側面から、14の箱を埋めていきます。

活動を持続可能なものにするため、組織運営の骨格を設計します。ヒト・モノ・カネ・情報などの資源管理を具体化します。

「協力モデルの10大フレームワーク」を使って協力モデルをつくる

協力モデルの全体像をつくるには、協力モデルキャンバスを使います。

1.9つのフレームワークで思考を深め、

2.その要点を協力モデルキャンバスに書き込んでいく

というステップを踏むだけで、あなたのプロジェクトの「協力の設計図」が完成します。

ぜひ動画本編で詳しく学んでください。